PLUNDERICONIC

Discografie e iconografie

(Seconda parte)

Riprendiamo da qui la nostra serie di analisi iconografiche applicate ai cataloghi discografici, per approfondire le ragioni sottese alla comunicazione per immagini con le quali si veste il mondo dei suoni. Da sempre, nella storia della musica pop, esistono copertine di dischi che, per ragioni di volta in volta diverse, ne richiamano altre, oppure che riproducono-rielaborano immagini preesistenti prese dai contesti più disparati. Per intavolare questa succinta riflessione sugli artwork discografici che si qualificano per il carattere ricorsivo della citazione, del tributo o del plagio, ho selezionato, tra i tanti possibili, quattro casi, per così dire, “esemplari”. Eccoli:

S/T

London Calling

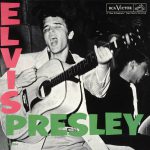

Caso 1. Elvis Presley “S/T” / The Clash “London Calling”

Il ricorso alla citazione è una costante nella storia della musica pop, e questo può essere palesato, prima ancora che la puntina scivoli sul vinile o il raggio del lettore ottico sul CD, dall’artwork di un album, il quale ne costituisce sempre, nel bene e nel male, il biglietto da visita. Se mai qualcuno avesse dubitato che nel DNA del primo punk c’è del rock’n’roll, ci hanno pensato i Clash, con la copertina di London Calling (1979), ad affermarlo senza possibilità di smentita. Basta aver memorizzato la front cover dell’omonimo debut album di Elvis Presley (1956), affinchè la citazione dei Clash appaia in tutta la sua palese immediatezza: stessa impaginazione a “L” della medesima font rosa-verde ad incorniciare per metà un dinamico ritratto in bianco e nero dell’artista. Con la loro scelta grafica i Clash intendono dichiarare al mondo: “siamo figli del rock’n’roll originario, quello selvaggio e incontaminato”, anzi, ancora più riottosamente indomito, dato che il basso di Paul Simonon, diversamente dalla chitarra di Elvis, nello scatto di copertina è immortalato un attimo prima di essere fracassato “on stage”. Quest’ultimo dato è particolarmente rilevante perchè è l’unico che misura la distanza tra modello ed elaborato, tra generazione rock’n’roll ’50 e punk ’77. In questo caso è l’iconografia, prima di qualsiasi altra cosa, suono compreso, a reclamare quel riconoscimento di autenticità, così tanto caro al mondo della pop music, ai suoi protagonisti e ai loro seguaci. Sull’illusorietà dei valori legati al falso mito della cosidetta “autenticità” si potrebbe discutere molto a lungo. Ma questa è tutta un’altra storia, sicuramente meritevole di un approfondimento specifico in altra sede.

Bryter Byter

Akuma No Uta

Caso 2. Nick Drake “Bryter Layter” / Boris “Akuma No Uta”

Esistono le cover-citazione ed esistono le cover-plagio. Se in alcuni casi l’intenzione è quella del tributo-omaggio, in quello preso qui in esame, che vede i nipponici Boris “clonare” pedissequamente (a parte piccoli dettagli) la front cover di Bryter Layter (1970) di Nick Drake, ha drasticamente tutt’altro senso. Per capirlo, questa volta non basta solo la vista ma è essenziale anche ascoltare i due album in questione: folk lieve e liricamente malinconico quello di Drake, sludge-doom saturo e deragliante quello dei Boris. Dopo la prova dell’ascolto incrociato a nessuno può venir in mente che i Boris stiano in alcun modo omaggiando la memoria del cantautore scomparso, nè, tantomeno, cerchino minimamente di tracciare un qualsivoglia parallelismo artistico con lui. E infatti … Il senso dell’operazione che Boris compiono con l’artwork della seconda edizione del loro Akuma No Uta (la prima si presentava con un disegno minimal-brutista su fondo bianco) è di puro depistaggio situazionista, di collisione estetica tra apparenza (visiva) e sostanza (musicale). Una mimesi maliziosamente voluta e malignamente messa in atto. Una sorta di “scherzo”, un po’ come se qualcuno riempisse di trielina pura una bottiglia di Martini Bianco, per poi mettersi dietro un divano a ridersela perfidamente ai danni del primo avventore assetato. E se non proprio di dileggio, da parte dei Boris, sicuramente non si ravvisa esattamente benevolenza nei confronti del fu Drake, anche se, probabilmente, si tratta più di indifferenza-non curanza che d’altro. Ovvero, Drake è la loro vittima incolpevole come, alla stessa maniera, sarebbe potuto accadere a molti altri della medesima categoria estetica. Le dichiarazioni di segno opposto rilasciate dal gruppo, verosimilmente, non fanno altro che accentuare il nonsense situazionista dell’operazione. Insomma, mai dare per scontato che chi viene chiamato in causa sia sempre e comunque oggetto di deferenza o cure particolarmente amorevoli.

Heroes

The Next Day

Caso 3. David Bowie “Heroes” / David Bowie “The Next Day”

Per procedere in questa breve serie di analisi, utilizziamo adesso il caso Bowie, come esempio di strategia auto-citazionista. Secondo intenzioni e volontà dell’autore, The Next Day, pubblicato nel 2013, avrebbe dovuto concludere a quota 23 (album di studio) la sua lunga carriera discografica, salvo poi ripensarci in extremis per la tragica ragione a noi tutti tristemente nota. Per l’occasione, viene ideato un artwork dall’impatto shock: fronte e retro cover di The Next Day replicano fedelmente il progetto grafico di Heroes (1977) per “cancellarlo” sovrapponendogli, senza riguardo, riquadri bianchi e nuovi titoli. La forma allude chiaramente al processo “abrogativo” che si applica all’affisione di manifesti pubblicitari allorchè un dato evento è passato-scaduto. Così, del celeberrimo ritratto-icona berlinese, in copertina del nuovo disco, non restano che i bordi estremi. L’autocitazione bowiana, apparentemente impietosa, si presta in realtà a più piani di lettura-interpretazione: la negazione del titolo (non ci sarà un prossimo giorno, tutto finisce qui), la coscienza dei meccanismi stritolanti dello show biz, ma anche dell’implacabile scorrere del tempo biologico (la faccia del giovane e affascinante eroe-manichino non esiste più). Non è un caso che i testi dell’album trabocchino di malinconiche riflessioni proprio su questi amari temi esistenziali improntati essenzialmente al principio del “sic transit gloria mundi”. Resta però il fatto che senza una fama iconica come quella di Bowie, non sarebbe stato possibile rendere riconoscibile quell’immagine unicamente dai suoi risicati contorni e, conseguentemente, tutta l’operazione non avrebbe prodotto alcun senso. Come dire che anche il rimpianto è un lusso, dato che è tanto più spendibile, quanto più dalla vita si è ricevuto.

Movement

Caso 4. New Order “Movement”

Un anno dopo il suicidio di Ian Curtis, i restanti Joy Division, riorganizzatisi sotto la sigla New Order, danno alle stampe la loro prima prova sulla lunga distanza. Movement (1981) esce per i tipi della Factory, etichetta di Manchester divenuta “di culto” grazie al caso Joy Division, ma affermatasi anche in virtù della distintiva cifra stilistica dei suoi pregevolissimi artwork. Il lavoro grafico di Peter Saville, infatti, si distingue tra i più innovativi ed influenti di quegli anni, cosicché l’essenziale eleganza delle sue creazioni rappresenterà un modello talmente imitato da travalicare, nel tempo, il limite del tollerabile. La “formula base” di Saville è tanto semplice quanto incisiva e, nei casi più celebri, consiste essenzialmente nel riportare sulle copertine degli album opere prese dal mondo dell’arte. Come, ad esempio, accade sulla front cover di Closer e Love Will Tear Us Apart dei Joy Division, dove vengono sobriamente incorniciate immagini di monumenti funebri, fotografati in Liguria, al cimitero Staglieno. Per la copertina di Movement, invece, viene rielaborato un manifesto datato 1932 dell’artista futurista Fortunato Depero. Sulla cover dei New Order schema compositivo, scelte cromatiche e carattere tipografico sono riprodotti fedelmente dall’originale, mentre il testo viene logicamente riformulato per rispondere al nuovo impiego. Attraverso questa strategia citazionista, Saville, intende suggerire, per analogia, tanto l’assunzione al livello “artistico” dei contenuti musicali, quanto una loro presunta tensione “avanguardista”. Tutti elementi che, all’epoca, in misura più o meno velleitaria, riguardavano le aspirazioni degli autori e le aspettative del loro affezionato seguito.

Va detto infine che tutta questa “fenomenologia del ricorso” non deve esser letta come un limite espressivo del mondo discografico, ma piuttosto esattamente al contrario, come una ricchezza. Nell’attitudine a gettare ponti, costruire connessioni, instaurare realazioni, risiede il motore e la forza specifica della cultura pop, la quale, diversamente da altre forme, può contare su un immaginario, per sua stessa definizione, popolare e proprio per questo, sempre potenzialmente condivisibile. Le icone pop, da Mickey Mouse a Marlon Brando, dal marchio Coca Cola a Nelson Mandela, assumono temporaneamente senso solo in funzione del contesto di inserimento, dato che, di per sé, hanno ceduto quello originale nel momento stesso di varcare la soglia dell’eternità luccicante alla quale appartengono.

Gianluca Becuzzi